«L'art presque perdu de ne rien faire» de Dany Laferrière. Commentaire d'Hélène Laberge Ajouter une vignette

De la recherche du temps perdu à l’art presque perdu de ne rien faire, un abîme? Ne rien faire serait un art? Oui lorsque cette oisiveté voulue, désirée ou même imposée, c’est un Laferrière qui la transforme en œuvre d’art. Mais à quelles conditions? Car il n’est pas donné à tout flâneur de transformer en or son regard sur les choses, sur les êtres, sur l’actuel, sur le passé, sur tout ce qui remonte à la surface du fond du temps qui s’écoule… qui s’est écoulé.

Lorsqu’on feuillette ce livre, le premier arrêt qui nous intrigue : les titres des réflexions. Leur variété, leur apparente absence de rationalité. Elles ne sont pas ramassées en une froide synthèse. La pensée court, s’arrête, bifurque, quitte la route qu’elle semblait emprunter, ne conclut rien puisque l’auteur ne se livre pas à des démonstrations mais à des tableaux de vie. En voici quelques-uns : «Le voyageur dans sa chambre d’hôtel. Les hommes en gris en cravate bleue nous donnent le vertige. Le regard est le premier langage. L’art de chercher sa mère. L’ouïe : le droit au silence. Le saumon angoissé. L’émotion annule le temps. L’époque vieillit mal. D’autant plus vivants que colorés par une vaste culture.

Le vrai penseur a une logique interne, personnelle, originale née de sa méditation et on la voit apparaître dans les thèmes qui nous concernent tous : Le temps; le rythme de la vie; l’aventure humaine, la société, la culture en mouvement, l’univers des sens, la passion du goût, le Carnet de guerre, la conversation, cet art en voie de disparition… Et comme un leitmotiv musical, à la fin de chaque thème, tout ce qui se rapporte à l’art de vivre : l’art de lire la poésie, l’art du futile, l’art de combattre l’ennui, l’art de se perdre, l’art de parler à un inconnu, l’art de s’effacer, l’art d’être ivre avec élégance…

Avec quel intérêt puise-t-on dans la richesse des réflexions de l’auteur. Et avec quel plaisir on constate qu’elles ne forment pas une théorie, ni une philosophie construite sur l’unique socle de la raison. Mais une œuvre d’art, une poésie vivante, nourrie des souvenirs et des images du passé. Comme si le passé était le terreau dans lequel s’enracinaient toutes les observations de la vie présente.

Il ne s’agit pas d’une biographie même si, dans le genre qu’il a développé, Laferrière nous apprend des éléments importants de son passé de petit enfant haïtien aimé, entouré, caressé par sa mère et sa grand-mère. «Si mes romans sont une autobiographie de mes émotions, nous avertit-il, ce livre, dans la même veine, est une autobiographie de mes idées.» Elles sont là, vivantes dans son regard profond et triste. Et Dieu qu’elle est bonne, apaisante, la distance d’un regard éloigné du microscope analytique! Et très particulièrement dans ses évocations des femmes de son enfance : sa grand-mère et sa mère. Comment étaient-elles? Que faisaient-elles? Quelle carrière poursuivaient-elles? Elles étaient là, tout simplement près de lui, dans le silence d’un petit jardin à Petite-Goäve. Elles l’aimaient d’un amour sans plan d’avenir, dans l’abandon au moment présent.

Il ne s’agit pas d’une biographie même si, dans le genre qu’il a développé, Laferrière nous apprend des éléments importants de son passé de petit enfant haïtien aimé, entouré, caressé par sa mère et sa grand-mère. «Si mes romans sont une autobiographie de mes émotions, nous avertit-il, ce livre, dans la même veine, est une autobiographie de mes idées.» Elles sont là, vivantes dans son regard profond et triste. Et Dieu qu’elle est bonne, apaisante, la distance d’un regard éloigné du microscope analytique! Et très particulièrement dans ses évocations des femmes de son enfance : sa grand-mère et sa mère. Comment étaient-elles? Que faisaient-elles? Quelle carrière poursuivaient-elles? Elles étaient là, tout simplement près de lui, dans le silence d’un petit jardin à Petite-Goäve. Elles l’aimaient d’un amour sans plan d’avenir, dans l’abandon au moment présent.

Trouver son bonheur sans augmenter la douleur du monde

«Cette folie (la vitesse) qui nous fait croire que tous ceux qui ne vivent pas à notre rythme mènent une vie médiocre. Je me souviens de cet après-midi sans fin où je me trouvais sur la galerie de la maison de Petit-Goâve avec ma grand-mère. Sans rien à faire depuis trois heures : elle dégustant son café, et moi observant les fourmis en train de dévorer un papillon mort. » Surgit une voiture qui passe à toute allure. «J’ai eu le temps de croiser le regard de commisération de la femme assis à l’arrière. Elle semblait se demander quel goût pourrait avoir une vie sans cinéma, ni télévision, ni théâtre, ni danse contemporaine, ni festival de littérature, ni voyage, ni révolution. Eh bien, il reste la vie nue. […]

J’observais les fourmis tandis que ma grand-mère me regardait. Je me sentais protégé par son doux sourire. La voiture pouvait poursuivre son chemin vers je ne sais quelle destination. Il reste cette scène qui traîne dans ma mémoire encore éblouie : celle d’une grand-mère et de son petit-fils figés dans l’éternel été de l’enfance. Nous ne faisions rien de mal cet après-midi- là. Et c’est cela à mon avis le seul sens à donner à sa vie : trouver son bonheur sans augmenter la douleur du monde.» P. 23, 24.

Un océan de détails

«C’est l’écrivain français André Malraux qui m’a mis la puce à l’oreille en faisant remarquer que ‘’l’homme est un tas de petits secrets’’ Cette réflexion m’a fasciné longtemps avant que je ne découvre qu’il y a quelque chose qui ronge beaucoup plus l’homme qu’un secret, c’est le détail. Le secret est solitaire tandis que le détail est grégaire.» Toute sa réflexion sur le détail, «cet envahisseur» est d’une grande originalité. «Un être humain normal, d’âge moyen, aura emmagasiné dans son cerveau des centaines de milliards de détails qui bougent sans cesse pour finir par s’agencer de manière totalement anarchique. […] le détail touche à nos sens sans passer par la raison. Et sa logique est souvent imprévisible. […]» Laferrière donne comme exemple «un tic sans intérêt, qui attire notre attention : cette façon qu’a l’autre de tenir sa fourchette… Il y a la main, le sourire, le rayon de soleil qui traverse diagonalement la nappe, la coupe de cheveux ce jour-là. […] De détail insignifiant, il est devenu le détail révélateur. […] Si, lors de la rencontre, ce fut un instant de bonheur, ne pas oublier qu’au moment de la rupture c’est un cerveau hostile qui réexamine la scène. Le détail change sans cesse de forme et de couleur, alors que le secret reste un secret…» P. 45,46.

Une enfance devant la télé

«À sept heures de n’importe quel samedi matin en Amérique du Nord, nous savons ce que font les enfants : ils regardent une histoire de lapin qu’ils exigeront de revoir le samedi suivant. La nostalgie du passé récent est une drogue qu’on ne peut vendre qu’aux enfants qui ne connaissent pas encore le point de fuite. Et l’enfant qui ne devrait croiser, à cet âge, que des espèces vivantes plonge dans un monde d’illusions préfabriquées. Au lieu de passer son temps à dévorer l’univers comme ce dieu barbare qu’il est, il reste là, hypnotisé par un écran lumineux. Pourtant le monde de l’enfance est le plus vaste qui soit parce qu’il est traversé par cette poésie primitive qui enrobe les choses qu’on voit pour la première fois.

«On ne cherche pas la nostalgie c’est elle qui nous retrouve sur les chemins de la mémoire. […] Sa structure, d’une folle fantaisie, ressemble aux films de Disney. La comparaison n’est pas fortuite, car ce qui est terrifiant chez Disney, c’est qu’il arrive à créer même chez l’enfant ce besoin de nostalgie qui efface du coup le temps présent à vivre, celui de l’enfance même.» P. 31,32.

Laferrière moraliste ne moralise pas. Mais comme les moralistes du XVIIIe, Rivarol, Chamfort, La Rochefoucauld, il implante dans notre esprit une observation si juste qu’elle y fait sa demeure. Et il nous inspire cette triste constatation que : Disney n’est pas seul «à effacer le temps présent à vivre», mais l’ensemble des jeux virtuels et des vidéos qui s’abattent sur les loisirs de l’enfant.

Une pépite au fond de ma poche

Dans un autre texte, il évoque les deux temps qui sont en nous : «un temps intime, un temps collectif qui exerce une pression constante sur la vie des gens. […] Je ne pense pas, comme certains psychanalystes semblent le croire, que nous portons tous en nous , comme un virus mortel ou un péché originel, un sordide petit secret qui remonterait à l’adolescence ou plus haut encore; je crois plutôt que notre véritable secret, d’autant plus secret qu’il n’intéresse que nous, est ce temps fluide fait des premiers émerveillements de la vie :la première fois qu’on a vu la mer, la lune ou le vaste ciel étoilé, la naissance du désir, le voyage en rêve, un cheval au galop, une libellule au vol soyeux, l’odeur de la terre après une forte mais brève pluie tropicale, un visage aimé autre que celui de sa mère… C’est la nostalgie de tout ce temps qui crée en nous cette infinie tristesse que nous gardons comme une pépite au fond de notre poche. » P. 29, 30.

La guerre dans l’espace de la modernité

On a tout dit sur la guerre, nous semble-t-il. Mais peu sur celles dont nous sommes quotidiennement les voyeurs indifférents ou impuissants : «Je sais que quand la télé s’allumera, la guerre reprendra. … Ces guerres qui ne se passent qu’à la télé. Les guerres dont on a du mal à croire qu’elles continuent quand nous ne les regardons pas. Les guerres-spectacles où nous assistons à la mort des autres. […] Et les autres guerres, celles qui ne sont pas télévisées. Elles ne sont pas cataloguées comme de notre époque. La télé est un objet moderne qui ne rend compte généralement que des choses qui se déroulent dans un espace propre, urbain et occidental – sauf quand il s’agit de famine ou de guerre. […] Même pour la guerre il y a des règles. […] Beaucoup plus qu’un lieu, il faut un espace. Et cet espace, c’est la modernité.» Et de conclure : «Au fond, la télé n’est pas là pour m’informer de ce qui se passe dans le monde, mais plutôt pour informer le monde de ma présence.» P. 243,244.

Une immense fumisterie

Sur la guerre, il écrit des propos définitifs mais hélas, on le sait trop, inopérants, sans influence sur la suite du monde. Car ce n’est jamais la raison qui pousse les humains à la guerre… « La guerre dit une seule chose: notre société repose sur une immense fumisterie. Nous n’avons pas fait un seul pas. Rien n’a bougé depuis le néolithique. Et je n’ai pas envie d’entendre vos raisons.[…] Nous sommes cette génération végétarienne qui refuse qu’on tue un poulet dans un film, alors que nous nous assoyons tranquillement devant la télé pour regarder la guerre. […] Il y a deux grandes raisons qui sont à la source de toute guerre : la terre et l’argent. 212 Je me demande, comme je me suis toujours demandé, comment on a pu envoyer des gens tuer d’autres gens qu’ils ne connaissent pas tout en continuant à parler de morale, de lois, ou même de Dieu. Comment on a pu nous convaincre d’accepter un pareil paradoxe. […] Qui meurt à la guerre, aujourd’hui comme hier? Ce sont les fils du peuple. La valetaille. Cette culture, la nôtre, voudrait que nous ne ressentions rien si nous ne sommes pas concernés. Comment le serions-nous quand ceux qui meurent à la guerre n’ont jamais de noms?[…] on ne tue pas impunément – les terribles nuits des soldats à leur retour. C’est qu’en tuant on brise l’un des plus puissants tabous qui soient. Et on s’attaque à un droit de nature divine. On invoque les dieux pour retirer des mains des hommes un pareil pouvoir. Mais la plus sinistre plaisanterie c’est encore de faire la guerre au nom de la paix. Et cette paix s’appelle la paix du cimetière.» P.212, 213, 214.

Une résistance aussi vieille que la terreur

Dans le chapitre suivant, il se demande «à quoi tient ce monde étrange. Qu’est-ce qui nous empêche de basculer dans l’horreur absolue? […] sur qui peut-on compter? Sur cette vieille résistance humaine contre la terreur archaïque […] C’est vrai également que la résistance est aussi vieille que la terreur. Et pour survivre elle a dû se cacher partout : dans le moindre silence comme dans chaque éclat de rire. »

Il fait ensuite allusion «au dictateur de l’époque qui terrorisait les gens (dont le petit enfant qu’il était alors). Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, c’était à lui qu’il fallait penser nuit et jour. Avec cette main qu’elle gardait constamment sur mon front pour effacer les fièvres de l’angoisse, ma grand-mère a pu opérer ce miracle, me soustraire aux griffes du cyclope. Ce que j’ai traduit plus tard par ceci : Ce n’est pas en détestant le dictateur qu’on le combat le mieux mais en devenant heureux malgré lui. Le bonheur est la subversion absolue. Ce bonheur ne doit nullement être confondu avec l’insouciance. Car il a été conquis de haute lutte.» P. 216.

Deux femmes m’ont permis de rejoindre l’aube

Devenu adulte, «je ferraillais encore dans un hebdomadaire contre le dictateur.» Il raconte comment des discussions non seulement sur la politique mais aussi sur la littérature, la peinture, le sport se poursuivaient dans «des bars interlopes où se retrouvaient aussi des sbires du pouvoir. Atmosphère hautement dangereuse.» Et lorsqu’il rentrait vers deux heures du matin, il trouvait «sa mère assise sur la galerie, près d’un massif de lauriers, qui m’attendait avec un sourire où perçait l’angoisse. Cette liberté de mouvement à la barbe du dictateur qui nous terrorisait eh bien elle a été possible, du moins dans mon cas, parce que ma mère était restée aux aguets sur la galerie. Ma liberté dépendait de la vigilance de ma mère et de son amour inconditionnel pour moi. Elle n’avait qu’à dire qu’elle avait peur pour me couper les ailes. Elle ne l’a jamais fait. C’est cette forme de résistance qui empêche le monde de sombrer dans les ténèbres où les puissants veulent le voir. […] La main de ma grand-mère… le sourire douloureux de ma mère... Les femmes m’ont permis de rejoindre l’aube.» P. 217.

La première lecture : un récit des origines de l’aventure humaine

À l’ère de la télé et des jeux vidéos, les mères (ou les pères) peuvent-ils encore endormir leur enfant en lui lisant son conte préféré? Laferrière évoque chez l’enfant ce moment très intime où «se forment les sédimentations de sa sensibilité. On se demande pourquoi l’enfant exige toujours la même fable. Parce qu’il ne s’agit pas d’une simple histoire. […] L’enfant croit qu’il n’existe qu’un livre, comme il n’y a qu’une mère. […] l’enfant vit dans un monde de choses uniques qui le poussent à ne plus penser à hier et à ignorer demain…. (une croyance) qui n’est pas différente de celle d’un adulte croyant face à la Bible. […] Pour le croyant, comme pour l’enfant, l’univers se résume à cette histoire. Car il trouve tout dans cette fable que lui raconte sa mère…(Cendrillon ou une autre) l’amour, la peur, la jalousie, la tristesse, la traîtrise, la joie, la méchanceté. Et surtout les multiples nuances de la voix de sa mère.» Car le véritable enjeu de cette lecture, poursuit-il, «c’est que l’enfant se passionne pour un personnage beaucoup plus intéressant que ceux de la fable : sa mère.

[…] «Si la mère sait ce qu’est un enfant (elle l’a porté pendant neuf mois dans son ventre), elle ignore ce qui se passe dans sa tête. L’enfant, lui, l’observe tandis que son intelligence toute neuve s’active à vive allure. […] il est en train d’absorber chacun de ses tics, chacune de ses mimiques, chaque quart de sourire, et la plus allusive émotion qui effleure son visage. Tout est étudié pour comprendre le monde du dehors. […] On aimerait bien savoir à quand remonte cette étrange cérémonie où quelqu’un raconte à quelqu’un d’autre une histoire surgie de l’imaginaire d’une troisième personne qu’ils ne connaissent pas. Et pourtant la magie opère. Cela voudrait-il dire que nous ne sommes qu’une seule personne avec un seul récit des origines qu’on nous raconte par fragments. Nous cherchons constamment des traces afin de trouver une logique dans cette aventure humaine.» P. 278-280.

L’éternité, enfin

Reporters à travers le monde, historiens, philosophes, politiciens nous inondent d’images ou d’analyses brèves ou savantes sur le Moyen-Orient. Dans son apparente simplicité, celle de Laferrière s’imprègne en nous de façon définitive. «Depuis plus de quarante ans, le Moyen-Orient est le centre du monde. Nous savons bien que le centre du débat est la mort. Pas le fait de mourir, plutôt l’impact de la mort sur notre sensibilité. Les Moyen-Orientaux ont-ils moins peur de mourir que les Occidentaux? Je ne le crois pas. Ce qui diffère c’est leur rapport au temps. Le Moyen-Oriental se perd sans le temps. L’Occidental, lui, voudrait convaincre le temps de l’épargner.

«Ce qui est clair c’est que ces deux visions du temps s’opposent si diamétralement qu’elles finissent par faire d’eux plus que des ennemis, des natures irréconciliables. Vous remarquerez qu’ils s’entretuent sans jamais se voir, étant dans deux modes de temps différents. Qui est dans le présent? Qui est dans le passé? L’éternité les avalera tous.» P. 39.

Heureusement il y a l’émotion qui naît de l’art

«Vous comprenez que je ne parle pas de cette émotion pavlovienne qui fait croire à la foule qu’elle ressent quelque chose de juste, de vrai et de fort, quand tout cela est mécanique. On actionne une machine qui produit des larmes. Je parle plutôt de cette émotion artistique qui vous fait voir le monde sous un autre jour.» P. 155.

Il ne faut pas attendre que L. adopte les points de vue lénifiants et inopérants des défenseurs de la culture, «ce mot que l’on emploie quand on veut éviter l’art». P. 156 «On a pris l’habitude nous dit-il de consommer l’art par tranches, comme si c’était du melon : littérature, théâtre, musique, peinture, cinéma, danse. […] Comment en sommes-nous arrivés à bouger avec aisance dans ces petites boîtes? Ne vous inquiétez pas, je n’évoquerai pas la perte du sens et autres fadaises de ce genre. Allons droit au but. Ce que nous sommes devenus est incompatible avec l’art. Deux choses nous en éloignent : l’argent et l’immobilité. On confond l’art et la diffusion qui, elle, draine beaucoup de fric dans son sillage. […] P. 153

«Les jeunes n’ont pas tardé à comprendre que la culture est une affaire de vieux. Une façon de se rappeler le bon vieux temps. En fait la maison de la culture a remplacé l’église. » […] «Notre savoir-faire est à son sommet dans la sphère technique. Mais il manque quelque chose et c’est ce que j’appelle, faute de mieux, le mouvement. L’art de faire bouger les êtres et les choses autour de nous […] L’art fait accélérer le pouls. Il produit une émotion - dans émotion il y a déjà mouvement. L’émotion, c’est le sentiment qui arrête le mouvement. Un arrêt sur image.» P. 155.

Qu’est-ce qu’un bon livre?

À cette question que lui pose à brûle-pourpoint un jeune homme assis sur un banc du petit parc non loin de lui : «je ne sais pas trop», répond-il après une longue hésitation. Et comme l’autre insiste, il finit par dire, mais sans être satisfait de sa réponse : … un bon livre réveille votre intelligence qui s’était endormie à votre insu. … Un bon livre se retrouve toujours dans les mains d’un lecteur libre. Sinon il n’y reste pas longtemps, le mauvais lecteur cherche à se débarrasser de tout ce qui ne ressemble pas à ce qu’il a déjà lu. Lire n’est pas nécessaire pour le corps (cela peut même se révéler nocif), seul l’oxygène l’est. Mais un bon livre oxygène l’esprit.» P. 174.

La poésie, une griserie de l’être

On le devine d’emblée, pour Laferrière «la poésie n’est pas celle qui se résume parfois à un effet de style, à une certaine émotion recherchée ou à un tremblement dans l’air qu’on désigne dans certains milieux par le flou poétique. Ce qui est étrange car rien n’est plus précis que la poésie. Elle découle des mathématiques d’ailleurs. Tous les grands mathématiciens, tel Thalès de Milet, furent aussi poètes, pour ne pas dire d’abord poètes. Rien n’est plus poétique que la recherche d’un ordre secret. Le mathématicien souhaite le dévoiler, le poète veut le garder tel qu’il est. […] la poésie ne se donne pas. Il faut la trouver. Elle n’est pas non plus extérieure à nous, mais plutôt enfouie au plus profond de nous.» P. 157.

Il fait part de sa surprise à la rencontre de certains poètes dont les poèmes l’ont «enflammé» et qui s’avèrent des êtres aux «cœurs acides et aux esprits étroits» […] Alors, se demande-t-il, que se passe-t-il pour qu’un poème soit capable de faire en sorte que l’espace d’un instant un salaud et un mesquin oublient leur nature profonde? Il s’est passé quelque chose d’inattendu : le meilleur de chacun a fait surface pour créer ce moment poétique. […] La poésie, c’est aussi un regard capable de capter en un vers tous les aspects d’un monde multiforme» Et de citer ce bref poème d’Ungaretti : Millumino d’immenso (je m’éblouis d’infini). «La poésie est une force vive… Alors que l’élégance est secrète.» Et, comme tout vrai penseur, il soulève ce paradoxe que nous résumons : on emprisonne l’enfant dans une absence de regard réel lorsqu’on lui serine : Regarde comme c’est beau! «Tout le mal vient du ‘’comme c’est beau’’ qui empêche précisément de regarder. […] on empêche l’autre de tisser un lien entre lui et le monde.» Le poème diffuse dans l’air une énergie qui pousse à l’action lyrique. Tout paraît brusquement simple. D’une simplicité qui n’élimine en rien le caractère multiforme de la vie.» P.158,159.

«Je sens le retour de la poésie, seul art du verbe capable d’exprimer nos sentiments les plus intimes. Comme après la Seconde Guerre mondiale, poursuit-il, quand les dadaïstes suivis des surréalistes, sautillaient comme de rusés diablotins sur les cendres encore chaudes de l’Europe. Seule la poésie, qu’on la trouve dans la littérature, la musique ou la peinture, contient le silence nécessaire pour exprimer l’horreur.» P. 209.

Ô jungle contenue rien que dans l’embrasure :

Ce sablier* si fier aux heures de grand soleil

N’est plus qu’une bête d’horreur dans la nuit

et qui galope

pour cependant ne point bouger de mon cauchemar

Notre-Dame des fièvres grande dame des angoisses

Ayez pitié des pensées qui s’affolent dans la nuit

*le sablier est un grand arbre tropical qui fait une musique assez gaie quand le vent joue dans ses branches

Roussan Camille écrivit ce poème dans la nuit du 16 juin 1948 quand ce jeune surdoué fit face à la mort. P.207.

Le froid, ce dictateur ennemi de la dictature

L. après s’être établi au Québec en a d’abord fui l’hiver en s’établissant en Floride… Puis il est revenu. «C’est étrange, je sens de plus en plus que l’hiver fait partie de ma vie, qu’il est entré dans ma chair, qu’il s’est logé dans mon code génétique même. […] Je passe une bonne partie de ma journée à m’habiller et à me déshabiller, à pénétrer dans des endroits chauds pour ressortir plus tard dans les rues glacées de cette ville qui m’habite autant que je l’habite. Et j’ai soudain compris pourquoi il ne pourrait y avoir de dictateur dans un pareil pays.

«La dictature est une plante tropicale qui ne tiendrait pas longtemps sous un tel climat. […] La glace nous emprisonne dans notre individualité au point d’éteindre en nous tout rêve collectif. Alors que la dictature a besoin de foules spontanées (en chômage) et bigarrées (légèrement vêtues) disponibles en toute heure, pour envahir les rues au péril de leur vie. » Ici donc, ni dictature, ni révolution (les deux faces de la même médaille)… ce continuel haut et bas ne m’a apporté que vertige et nausée. Ces renversements de pouvoir au nom de la révolution, toujours suivis d’une nouvelle dictature, sont si semblables et si prévisibles qu’on se mettrait à la fenêtre pour regarder passer ce défilé de carnaval s il ne s’accompagnait pas généralement d’un bain de sang. Le sang des pauvres.» P. 181 182.

Pour conclure puisqu’il le faut bien

Le vrai lecteur, «le lecteur libre», comme le définit l’auteur, trouvera dans ce récent livre de Laferrière une foison de réflexions qui «réveille l’intelligence qui s’était endormie». Le rôle (ingrat) du commentateur, est d’en faire une sélection forcément arbitraire. C’est là toute la richesse d’un livre; quand on le referme on devine que lorsqu’on le rouvrira, on y trouvera d’autres «pépites», et on regrettera de n’avoir pu les mettre dans les poches du lecteur!

Fernand Dumont, (1927-1997) figure marquante de la sociologie et de la philosophie québécoises, a consacré les dernières années de sa vie à la théologie. Il en est résulté une thèse de doctorat en théologie qui relève des études savantes, mais aussi des témoignages substantiels à la portée d’un large public.

Fernand Dumont, (1927-1997) figure marquante de la sociologie et de la philosophie québécoises, a consacré les dernières années de sa vie à la théologie. Il en est résulté une thèse de doctorat en théologie qui relève des études savantes, mais aussi des témoignages substantiels à la portée d’un large public. Jean-Pierre Parra

Jean-Pierre Parra  L'éditeur (à part ) Ah mon Dieu, un amateur, la pire race! À haute voix : Vous ne semblez pas suivre l'actualité artistique, je ne vois pas comment votre article pourrait intéresser nos lecteurs. À moins que vous ne le fassiez vérifier par un critique d'art. En connaissez-vous un?

L'éditeur (à part ) Ah mon Dieu, un amateur, la pire race! À haute voix : Vous ne semblez pas suivre l'actualité artistique, je ne vois pas comment votre article pourrait intéresser nos lecteurs. À moins que vous ne le fassiez vérifier par un critique d'art. En connaissez-vous un? qui a créé il y a près de trente ans la

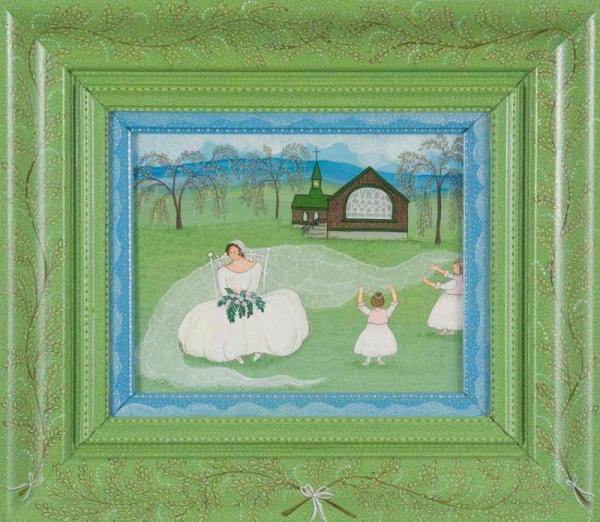

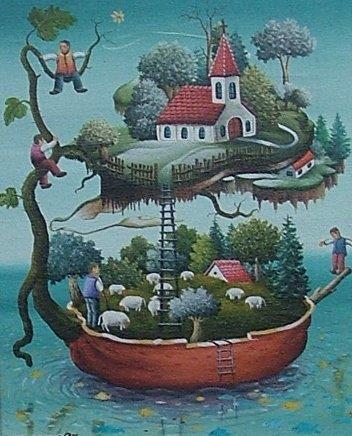

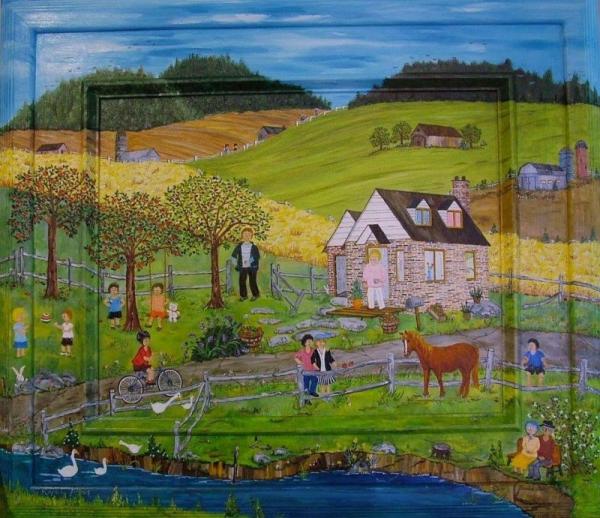

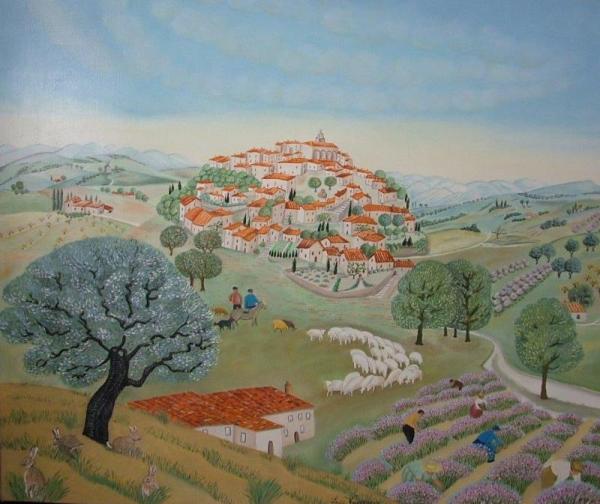

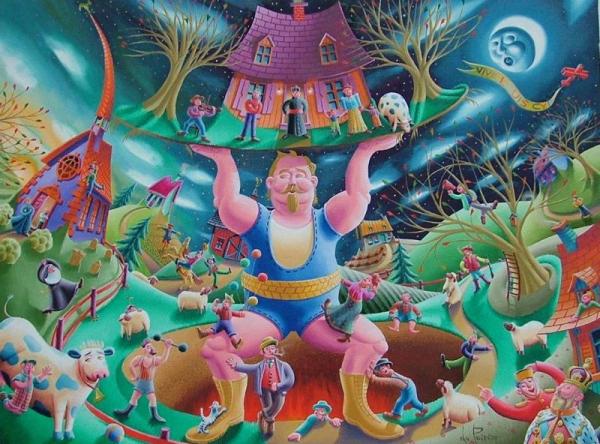

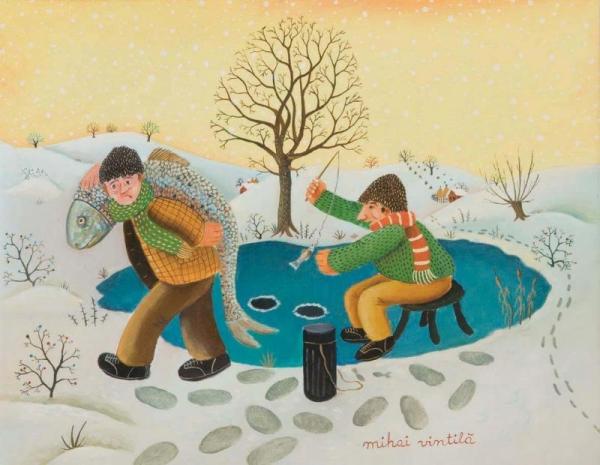

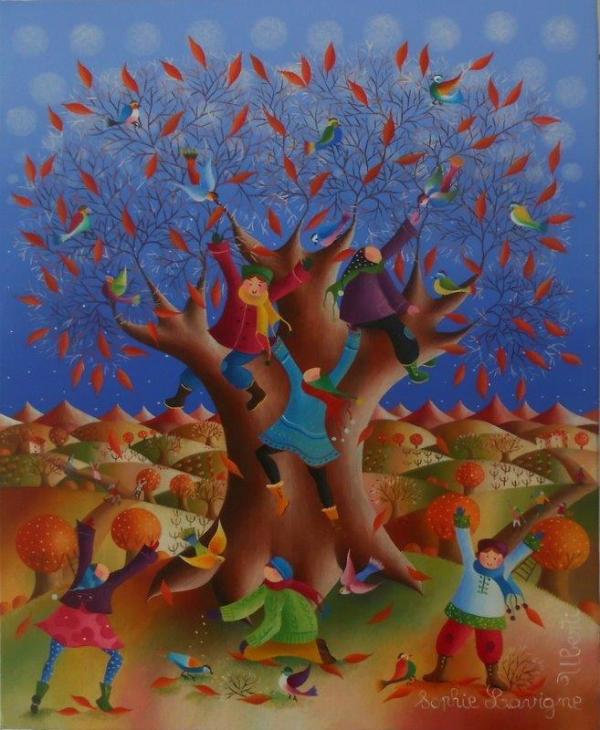

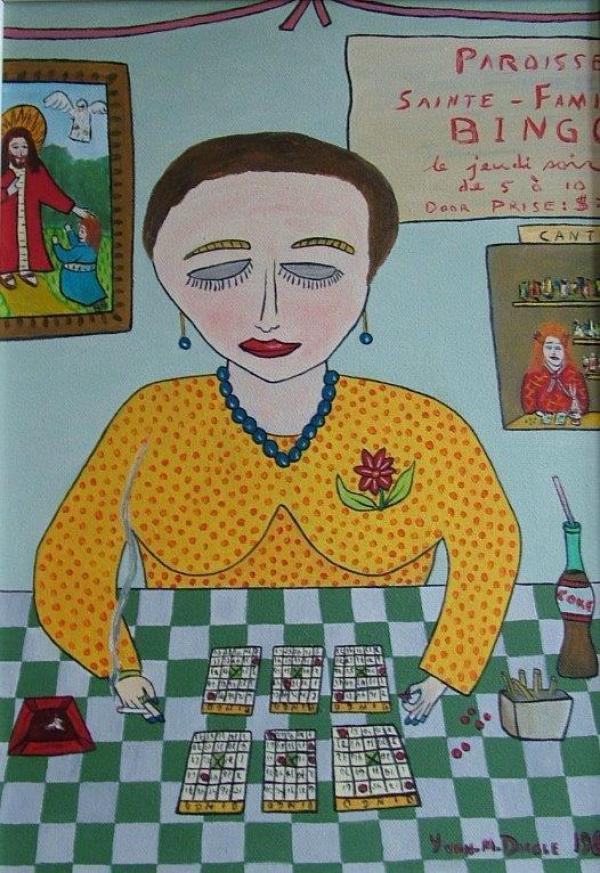

qui a créé il y a près de trente ans la « L'art naïf, écrit-il, est une recréation ingénue du réel étonnamment originale souvent, par ses trouvailles décoratives ou stylistiques et ses audacieuses manipulations du visible2. » [...] Visionnaires du quotidien, rêveurs d'une écologie idéale, ces ingénus regardent davantage avec les yeux de l'âme qu'avec ceux de la logique » 13 Thilmany les situe par rapport aux grands mouvements que furent le fauvisme et le cubisme au siècle dernier : « Le fauvisme se voulait essentiellement plastique, le cubisme conceptualisait le réel, l'expressionnisme pathétisait en cris colorés ou formes torturées. [...] L'art naïf est une façon intimiste, candide et bon enfant, une manière ingénue mais inventive d'envisager les choses sans complications cérébrales3. » [...] Dans ses plus belles manifestations, l'art naïf étonne même par ses réussites plastiques séduisantes et neuves, ayant toute la force et la profondeur d'une authentique vision artistique, tant par les résonances affectives ou existentielles qu'elles remuent que par la qualité technique qu'elles exhibent. Et si la chose est peu fréquente, elle n'en a que plus de prix4. »

« L'art naïf, écrit-il, est une recréation ingénue du réel étonnamment originale souvent, par ses trouvailles décoratives ou stylistiques et ses audacieuses manipulations du visible2. » [...] Visionnaires du quotidien, rêveurs d'une écologie idéale, ces ingénus regardent davantage avec les yeux de l'âme qu'avec ceux de la logique » 13 Thilmany les situe par rapport aux grands mouvements que furent le fauvisme et le cubisme au siècle dernier : « Le fauvisme se voulait essentiellement plastique, le cubisme conceptualisait le réel, l'expressionnisme pathétisait en cris colorés ou formes torturées. [...] L'art naïf est une façon intimiste, candide et bon enfant, une manière ingénue mais inventive d'envisager les choses sans complications cérébrales3. » [...] Dans ses plus belles manifestations, l'art naïf étonne même par ses réussites plastiques séduisantes et neuves, ayant toute la force et la profondeur d'une authentique vision artistique, tant par les résonances affectives ou existentielles qu'elles remuent que par la qualité technique qu'elles exhibent. Et si la chose est peu fréquente, elle n'en a que plus de prix4. » Le grand collectionneur Anatole Jakovsky analyse ce qu'il appelle « la plus grande crise des valeurs esthétiques que l'Occident ait jamais connue depuis la chute de l'Empire Romain et qui est apparue en même temps que les réalisations de la révolution industrielle. » C'est au milieu du XIXe siècle que « les peintres d'avant-garde, les premiers à rompre avec avec les traditions et les conventions plastiques plusieurs fois séculaires naissent, comme par hasard, dans les limites de ces deux décennies décisives. » Suit la liste de ces peintres : Manet (1832) Degas (1834), Cézanne (1839), Monet (1840), Renoir (1841). À la même époque sont construites les premières lignes de chemin de fer français : Paris-Saint-Germain-en Laye (1837); Mulhouse-Thann (1839); Strasbourg-Bâle 1841; Paris-Rouen (1844)5. »

Le grand collectionneur Anatole Jakovsky analyse ce qu'il appelle « la plus grande crise des valeurs esthétiques que l'Occident ait jamais connue depuis la chute de l'Empire Romain et qui est apparue en même temps que les réalisations de la révolution industrielle. » C'est au milieu du XIXe siècle que « les peintres d'avant-garde, les premiers à rompre avec avec les traditions et les conventions plastiques plusieurs fois séculaires naissent, comme par hasard, dans les limites de ces deux décennies décisives. » Suit la liste de ces peintres : Manet (1832) Degas (1834), Cézanne (1839), Monet (1840), Renoir (1841). À la même époque sont construites les premières lignes de chemin de fer français : Paris-Saint-Germain-en Laye (1837); Mulhouse-Thann (1839); Strasbourg-Bâle 1841; Paris-Rouen (1844)5. »

La non-historicité : En exceptant Rousseau qui avouait « s'être perfectionné de plus en plus dans le genre original qu'il a adopté », Thilmany souligne « l'aspect fermé, schizoïde, fréquent dans l'art des grands naïfs et qui est aussi sa faiblesse : hors des règles et du temps le plus souvent, la logique de nos ingénus semble être de ne pas en avoir, si ce n'est celle de la poésie-émotion, de l'image-rêve, du paysage-évocation, de l'objet-apparition, de l'événement-souvenir ou du jeu-sentiment. » Être en dehors de toute influence et suivre sa propre singularité, c'est en revanche la force du naïf. Cette originalité peut le hisser «au niveau des réussites artistiques significatives, [...] Mais on comprend aussi pourquoi ce miracle est assez peu fréquent16. »

La non-historicité : En exceptant Rousseau qui avouait « s'être perfectionné de plus en plus dans le genre original qu'il a adopté », Thilmany souligne « l'aspect fermé, schizoïde, fréquent dans l'art des grands naïfs et qui est aussi sa faiblesse : hors des règles et du temps le plus souvent, la logique de nos ingénus semble être de ne pas en avoir, si ce n'est celle de la poésie-émotion, de l'image-rêve, du paysage-évocation, de l'objet-apparition, de l'événement-souvenir ou du jeu-sentiment. » Être en dehors de toute influence et suivre sa propre singularité, c'est en revanche la force du naïf. Cette originalité peut le hisser «au niveau des réussites artistiques significatives, [...] Mais on comprend aussi pourquoi ce miracle est assez peu fréquent16. » L'idéalisation : Thilmany la distingue de la stylisation. « Mais que les deux coïncident et se combinent, et cela peut produire des merveilles. » Et il se fait poète en évoquant la représentation « des êtres intemporels (anges, personnages éthérés, etc.). [...] Frêles apparitions aux guipures légères, êtes-vous les fantômes d'un passé lancinant ou l'émoi contenu d'espérances toujours vives?19. »

L'idéalisation : Thilmany la distingue de la stylisation. « Mais que les deux coïncident et se combinent, et cela peut produire des merveilles. » Et il se fait poète en évoquant la représentation « des êtres intemporels (anges, personnages éthérés, etc.). [...] Frêles apparitions aux guipures légères, êtes-vous les fantômes d'un passé lancinant ou l'émoi contenu d'espérances toujours vives?19. » 18, rue Molière -75001 Paris, 1990) Jacques Brosse nous fait découvrir « le plus universel des symboles » l'arbre tel que représenté par une panoplie de peintres féminins autant que masculins de toutes nationalités. Une merveilleuse fraîcheur. On ne se lasse pas de feuilleter ce livre et de s'attarder longuement à chaque reproduction. Des Québécoises y figurent, Geneviève Jost, Marie Gélinas et Cécile Émond.

18, rue Molière -75001 Paris, 1990) Jacques Brosse nous fait découvrir « le plus universel des symboles » l'arbre tel que représenté par une panoplie de peintres féminins autant que masculins de toutes nationalités. Une merveilleuse fraîcheur. On ne se lasse pas de feuilleter ce livre et de s'attarder longuement à chaque reproduction. Des Québécoises y figurent, Geneviève Jost, Marie Gélinas et Cécile Émond. nous posent une question : Naïfs...ces peintres du Québec et de l'Acadie? (Éditions du Trécarré, 1989). Jeannine Blais signe le prologue de ce livre : « Pour écrire sur l'art naïf, il faut du courage. Car l'art naïf au Québec est un art méconnu, mal connu, méprisé parfois. » Près de 25 ans plus tard, la magnifique

nous posent une question : Naïfs...ces peintres du Québec et de l'Acadie? (Éditions du Trécarré, 1989). Jeannine Blais signe le prologue de ce livre : « Pour écrire sur l'art naïf, il faut du courage. Car l'art naïf au Québec est un art méconnu, mal connu, méprisé parfois. » Près de 25 ans plus tard, la magnifique

Dans les écoles de ton pays, comme dans le nôtre, l’incivilisation détruit la culture séculaire. Tous les doigts des écoliers rebaptisés étudiants sont sollicités pour taper sur des claviers, malheur à qui n’entre pas dans la course. Fini le manuscrit, la lente découverte des lettres à orthographier lisiblement sous peine de perdre des points dans la dictée. Et finie l’écriture personnelle, identitaire, permettant de reconnaître joyeusement l’expéditeur d’une lettre. Le facteur, ou parfois son robot, ne nous apporte que des comptes ou des avis gouvernementaux. Et bientôt la poste ne servira plus qu’à faire le relais des achats par le web et leur retour à l’expéditeur quand ils nous déçoivent ou ne nous conviennent pas. C’est ce qui reste de liberté aux cerveaux des consommateurs guidés par satellite!

Dans les écoles de ton pays, comme dans le nôtre, l’incivilisation détruit la culture séculaire. Tous les doigts des écoliers rebaptisés étudiants sont sollicités pour taper sur des claviers, malheur à qui n’entre pas dans la course. Fini le manuscrit, la lente découverte des lettres à orthographier lisiblement sous peine de perdre des points dans la dictée. Et finie l’écriture personnelle, identitaire, permettant de reconnaître joyeusement l’expéditeur d’une lettre. Le facteur, ou parfois son robot, ne nous apporte que des comptes ou des avis gouvernementaux. Et bientôt la poste ne servira plus qu’à faire le relais des achats par le web et leur retour à l’expéditeur quand ils nous déçoivent ou ne nous conviennent pas. C’est ce qui reste de liberté aux cerveaux des consommateurs guidés par satellite!